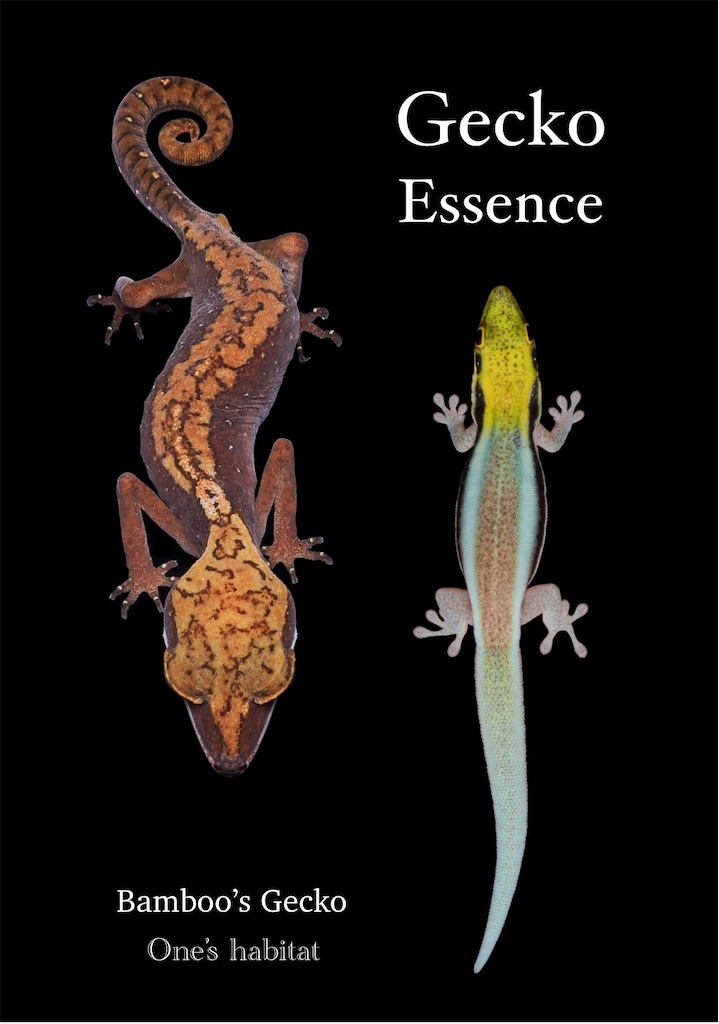

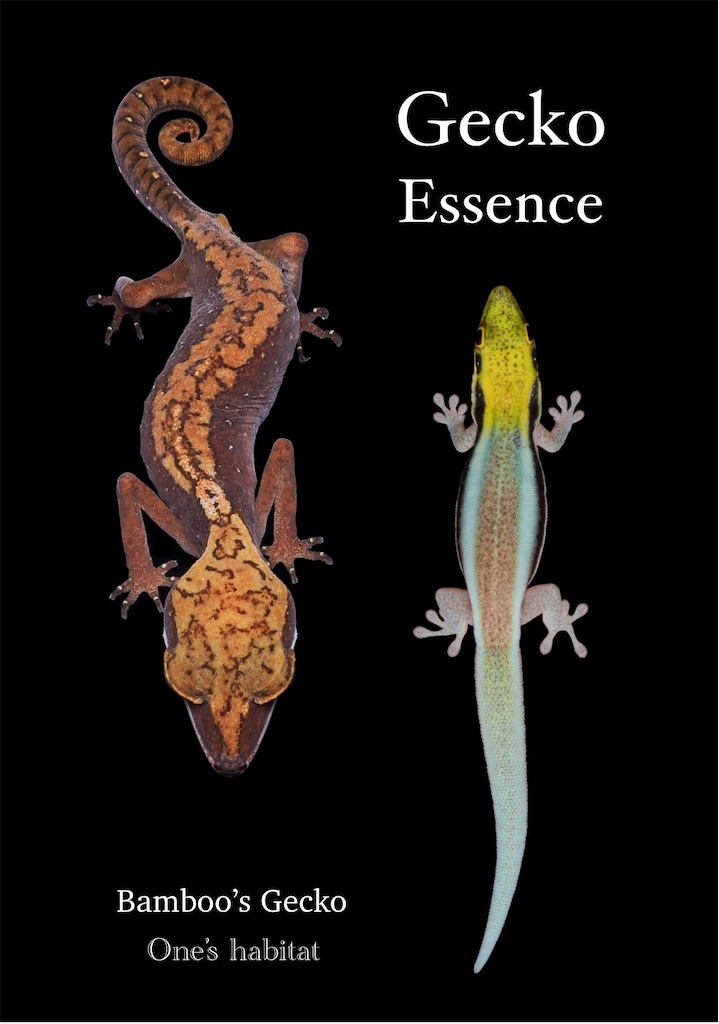

ヤモリ雑誌 〈Gecko Essence〉 ★完売 250部★

Bamboo's Gecko のAyumu氏とヤモリのそれぞれ得意な部分に焦点を絞った雑誌を合作しました。Ayumu氏からは"ブリード"の観点より7種、私からも"フィールド"の観点より7種、計14種をまとめた内容になります。販売は10月1日(日)とんぶり市2023・11月5日(日)ぶりくら市2023です。正誤表は本記事最下に記載しております。

価格:¥1,000.-

構成:B5 フルカラー P43

販売①:とんぶり市2023 7階

・Blue Gecko lab.様{販売者:Ayumu氏}

・Artifact × Miyabi Nature Photography様{販売者:One's habitat}

販売②:ぶりくら市2023 1階

・Artifact × Miyabi Nature Photography様{販売者:Ayumu氏}52,53番

※増刷なし売切りです。ブースマップは以下のぶりくら公式サイトからご確認ください。

burikura.com

私担当後半フィールドの部ラインナップとしては、日本の壁ちょろヤモリの中でもなかなか現地観察できない種を選びました。そして環太平洋のトカゲモドキ科であるGoniurosaurus属、Aeluroscalabotes属、Coleonyx属を各属1種は現地観察するという裏テーマも織り込んでいます。

・ニシヤモリ Gekko sp.

九州西部にのみ分布する重厚な未記載種。本土に分布しているものの、その特殊な生息環境からなかなか観察が難しいヤモリです。

・タカラヤモリ Gekko shibatai

船でしか行けないトカラ列島の宝島 (と小島) でのみ確認されているというこれまた極端な分布のヤモリ。国産 Gekko では一番人気。

・オビトカゲモドキ Goniurosaurus splendens

言わずと知れた徳之島のキョクトウトカゲモドキ。国産ゴニの中では行きにくさ、見つけにくさ踏まえて中難易度なイメージですが、個人的に一番好みということでチョイス。

・大東個体群オガサワラヤモリ Lepidodactylus lugubris "Clone B"

大東諸島は南西諸島でも東の外れにある秘境。そこにいるオガサワラヤモリの貴重な在来個体群に迫ります。

・ボルネオキャットゲッコー Aeluroscalabotes felinus multituberculatus

東南アジアでも赤道付近の一部地域には半樹上性なトカゲモドキであるキャットゲッコーが生息。ボルネオ亜種をジャングルで探しました。

・バイノトリノツメヤモリ Heteronotia binoei

オーストラリア大陸で、それ知ってる、な両生類爬虫類を見てきました。

・セキヨウトカゲモドキ Coleonyx fasciatus

独特かつ美麗でありながら、治安と珍しさを理由に表舞台へ出ていないコレオニクスを現地で探すという紀行ならぬ奇行文。

前半部担当のBamboo's Gecko記事は以下リンクからどうぞ。Ayumu氏の掲載種は全てF2の繁殖実績ありという圧巻のラインナップ。飼育情報の奔流と、その実力を形造る拘りが伝わる素晴らしい内容です。

donky141.blog.fc2.com

本当に自画自賛になりますけど、このレベルの内容の同人雑誌なんてなかなか世に出ないですよ。なお、ハウツーではなく、エッセンスです。客観的なデータの羅列ではなく(それももちろんありますが)、それぞれが気にしていること、やってみて感じたことなどを写真と共に諸々書いてます。

我々は本業を別に持ち、少しばかりの時間を使ってやっている趣味の領域です。そりゃあショップ/ブリーダーや研究者といった、この分野を生業にしてる方々と比べると色んなものが圧倒的に少ないという現状。それでも、趣味でもこんな成果が出せて、こんな風に形にすることができるんですよというメッセージも伝われば嬉しく思います。

何はともあれ、ぜひお手に取っていただければ!損はしないはず!とんぶりでも大変好評いただけました!

★正誤表★ …すみません

・P4上から6行目:「やや軽めの紫外線」→「やや弱めの紫外線」

・P5下から3行目 :「なるべきものを排し」→「なるべくものを排し」

・P8上から2行目 「一長一短」→「一朝一夕」

・P8上から7行目:「脱脂面に毛細管現象で上がってきた」→「脱脂綿の毛細管現象で上がってきた」

・P9下から1行目:「場合によっては50mm」→「場合によっては5mm」

・P12上から5行目:「ヒルヤモリの仲間は排他性が高い種が、」→「ヒルヤモリの仲間は排他性が高いが、」

・P14下から7行目:「霧吹きしてを行い、」→「霧吹きを行い、」

・P16上から24行目:「発情・放卵までは」→「発情・抱卵までは」

・P18下から2行目:「代謝を上げてつつ、」→「代謝を上げつつ、」

・P20上から5行目:「体を冷やせるようにことも意識すると」→「体を冷やせるように意識すると」

・P42上から1行目:「ハッコクトカゲモドキ」→「セキヨウトカゲモドキ」

・P43上から4行目:「私の興自然と」→「私の興味は自然と」

・P43上から10行目:「飼育ブログに」→「飼育ブログの」